Siempre he despertado temprano.

Cuando era pequeño, solía despertar muy temprano a grabar mis caricaturas. Sin ninguna alarma. Abría los ojos a las 6:25 para estar listo a las 6:30. Recuerdo una vez que me desperté unos minutos antes de las 7. Nunca me había levantado tan angustiado: ¿qué me había ocurrido? Aunque, lo verdaderamente importante, era saber qué había pasado en mi caricatura.

Recuerdo que me decían que durmiera más, que cuando entrara a la escuela iba querer quedarme en cama hasta tarde. Pero no fue así. Nunca tuve problema para despertarme y entrar a la ducha. Quizá con el paso del tiempo levantarme sí es un poco más difícil. Pero mis ojos están abiertos desde temprano, casi siempre le gano al sol.

Me aterra quedarme en casas ajenas justo por esto: qué hago mientras la gente se levanta. Siempre he sentido que tengo que estar inmóvil hasta que alguien más despierte. Y, a veces, pueden pasar horas. Siento que moverme y explorar la habitación o la casa de otros mientras duermen sería una invasión a su privacidad. Y entonces me quedo quieto, haciendo ruidos de vez en cuando para que alguien despierte.

En los viajes, en la estructura de planes, yo soy siempre el primero en ducharme porque soy el primero en despertar, aunque eso no quiere decir que sea el primero en estar listo.

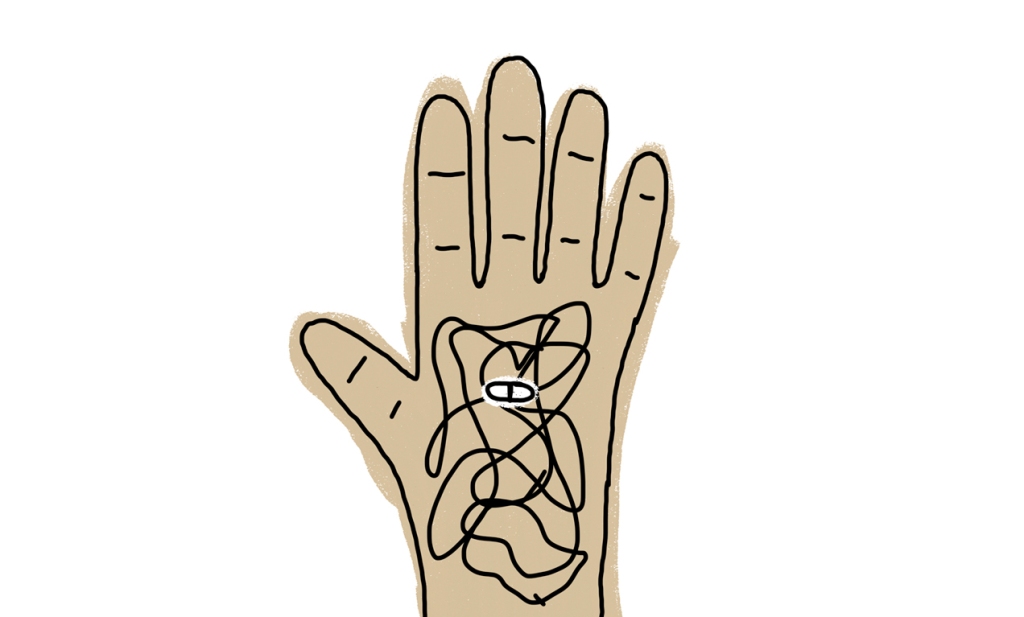

Hace poco desperté en otra cama. El cielo ya no era negro. ¿Por qué no se levantaba? Intenté copiar el ritmo de su respiración para volver a invocar al sueño, pero, como siempre, fue inútil. Tosí un poco y me moví: eso me despertaría a mí, pero parece que sólo a mí. En un ataque de desesperación le piqué la nariz, pero fue inútil. Me levanté con la idea de preparar el desayuno, pero al tocar el piso la idea de explorar su espacio me abrumó: ¿Qué podría usar? ¿Dónde guarda todo? Regreso derrotado a la cama una vez más.

Escuché su susurro «vuelve a dormir», y tomé eso como una invitación a hablar. Pero no me respondió. Intenté decir algo interesante o profundo para ahuyentar a su sueño, sin embargo, perdí la batalla.

Cerré los ojos con fuerza, como si eso trajera al sueño. Pensé en dormir. Pero sólo entré en ese sueño falso que hace la imaginación.

Me harté. Decidí abrir los ojos para gritarle que tenía hambre, que era hora de despertar. Pero ya no estaba. Entonces, descubrí que, por fin, yo había despertado.