Tomé mi maleta y me lancé con dos amigas a cambiar el año a California. Del diecinueve al veinte. Dejé atrás semanas de pendientes asfixiantes, un diciembre sin gracia y un intento de romance. Era la primera vez en tres años que no llevaba conmigo mi computadora, estaba dispuesto a que fueran verdaderas vacaciones, sin tener que resolver nada: el mundo podría caerse ese invierno.

El avión salió de Ciudad de México a Tijuana. El plan era llegar a la frontera, cruzar y viajar por California en un coche: San Francisco, Los Ángeles y San Diego en una semana. Como el vuelo era con una aerolínea barata, me preparé con una buena serie en el iPad: Anne with an E. Creo que lloré todo el camino y, curiosamente, ansiaba con locura una cucharada de mermelada.

Llegamos a las 11 de la mañana a Tijuana y nos tardamos unos cuarenta minutos en cruzar la aduana por el Cross Border Xpress (aunque creo recordar que suelen decir que tardas menos). Después de llegar una vez a Estados Unidos por su frontera con Canadá, nada me parecerá igual. En la frontera con México, el trato es más brusco, casi con cierta furia.

El verdadero gran problema es tramitar el permiso I-94 para poder pasar los 40 kilómetros. La fila parecía de unas dos horas y media o tres. Puedes pagar el trámite en línea, pero en realidad eso en esta frontera no agiliza nada. Todos están formados en la misma fila. Por suerte recordé un viejo consejo: si entraste a Estados Unidos hace menos de seis meses, probablemente ya tienes el permiso. Y así fue. Cada uno tenía un sello en su pasaporte que nos dejaba pasar los 40 kilómetros. Seattle, una vez más, me salvó. Logramos escapar esta fila.

Pasamos por el coche tras varios minutos (esperar fue una constante de este viaje) y en cuanto lo vi, algo me pareció que estaba mal. Culpé a su tamaño: un Beetle no es para tres personas, sobre todo cuando dos tienen piernas largas (no insistamos en entrar donde no nos llaman). Pero comenzamos a movernos. Teníamos que hacerlo ya. Nuestra misión era simple y ambiciosa: llegar a San Francisco esa noche. Unas ocho horas y media, según el mapa.

Comenzamos con mucho ánimo. Pasamos San Diego y luego Los Ángeles. Sólo nos detuvimos a comer y a cargar gasolina. A las pocas horas, llegó la noche y con ella el gran tope de este viaje. A mitad de la nada, el coche se descompuso. Pedimos ayuda a la agencia con un gran problema: ninguno de nosotros tenía un número de celular de Estados Unidos. ¿Cómo una compañía que ofrece servicios a viajeros depende de que tengas las herramientas locales? Este descuido de Avis al diseñar su proceso de auxilio a nosotros nos costó muchas horas.

Estábamos a mitad de la nada, entonces la ayuda tardaría. Pero, en cierto momento, como la ayuda no encontró nuestro número, canceló el apoyo. Y tuvimos que volver a pedir ayuda. Llamamos unas 35 veces a la agencia. Hasta que por fin, tras darle seguimiento cada 15 minutos, pudieron darnos el teléfono de la grúa que nos rescataría. Todavía recuerdo la voz del señor: Don’t worry, you will be found (no se preocupen, ustedes serán encontrados).

Y así fue. Nos encontró a las 3 de la mañana a un grado bajo cero. Tomamos el coche nuevo y partimos a San Francisco. Sin ánimos, con frío y con dos horas más de camino por delante. Confieso que le escribí un mensaje a mi hermana diciéndole que el viaje se había arruinado. ¿Cómo recuperaríamos la energía? Por suerte, estaba equivocado.

Llegamos a San Francisco a las 5:30 de la mañana. Ni siquiera sé cómo logré sacar las llaves del candado del Airbnb. Estaba agotado. Acordamos dormir cuatro horas y salir a la ciudad. Como era de esperar, no pude dormir más que una hora. No sé lidiar con camas ajenas. Pero ese pequeño descanso y una buena ducha caliente me alentaron. Nos compartimos ánimos entre los tres y estábamos listos para comernos a San Francisco.

Viajar solo puede ser una maravilla, pero, en este caso, con un inicio con un tropiezo tan grande, estar acompañado me pareció la fortuna más grande de todas.

La primera parada fue el Golden Gate. Encontrar estacionamiento puede llevar algo de tiempo, pero no es imposible. El puente me impresionó. Como me pasó con la Torre Eiffel, el tamaño fue lo que me asombró. ¿Cómo criaturas tan pequeñas podemos crear algo tan inmenso? Caminamos un rato por allí y, de algún modo, el mar frío entró a mis pulmones y la mala noche se fue. En nuestro pequeño e improvisado picnic aquí, el viaje ya me parecía una delicia. ¿O era la vida en sí?

El siguiente punto era la Lombard Street. Esa famosa calle en zigzag. No le encontré gran maravilla a la calle. Curiosa, tal vez. Lo que llamó mi atención fue como los turistas a pie nos hemos adueñado de ese espacio. Son calles para circular en coche, pero estamos de pie, tapando como si fuera nuestro patio. Para una fotografía, claro está. La cual, por cierto, yo no tomé.

Y de allí partimos al centro de la ciudad. Por un momento, me sentí en Seattle. No sé si era mi imaginación o de verdad son similares. Ambas me parecen encantadoras, sólo que San Francisco no está llena de vagabundos. El centro todavía tenía un ambiente navideño. Y de allí caminamos hasta el muelle, donde es famoso el cangrejo, que yo sólo esperaba no tener cerca. Para mí el mar esta hecho para verlo, no para comerlo.

Por suerte encontramos Altalena, un pequeño lugar de vinos y pizzas. Quizá sea la última persona a quien le pedirían una recomendación gastronómica, pero este lugar está muy bien. Para tomar, como el alma vieja e incomprendida que soy, pedí vino rosado y compartimos una pizza bianca y una capricciosa.

Intentamos volver al centro en tranvía, pero sólo pudimos pasar algunas calles porque, al parecer, las calles del centro estaban imposibles, calificativo extraño para cualquier persona que viva en mi ciudad: eso no era imposible, sólo son unos cuantos coches en cada semáforo.

Recordaba muchos comerciales que hablaban del clima perfecto de California, así que imaginé que en invierno tendríamos días templados, pero la realidad es que son casi fríos, esos en los que un suéter no basta. Así que me compré una sudadera y, en mi día perfecto, ¡todo había terminado! Pero una amiga quería ir a conocer la Ópera y la otra quería tomar un trago en Castro. Estaba exhausto, pero lo hice porque para ellas era importante. Viajar con alguien implica hacer acuerdos todo el tiempo.

En Castro, primero intentamos tomar una copa en un bar que me parecía una delicia: los sillones se veían muy cómodos y olía a miel de maple. Pero no había un sólo lugar, así que terminamos en un antrillo (¿es esa la palabra?). Brindamos, bailamos, brindamos, reímos y brindamos. Me di cuenta que, de algún modo, estaba celebrando la vida, la dicha de estar ahí, fuera el lugar que fuera.

Y volvimos a casa (la de San Francisco).

Dormí poco, pero me levanté muy animado porque partiríamos a Los Ángeles y tomaríamos un desvío para conocer Monterey, el lugar donde se desarrolla la serie Big Little Lies. El pueblito (no sé si es la palabra justa para llamarlo) es muy hermoso. El frío convirtió a nuestra caminata por el muelle en un poema. Aunque la verdadera belleza fue la Ruta 1. Es una carretera panorámica junto al mar. Los paisajes son sublimes. Vale la pena el tiempo que tardas en llegar a Los Ángeles. La tomaría una y otra vez sin dudarlo.

Y llegamos a Los Ángeles por la noche, poquito antes de las nueve y media. Lo que sólo dejaba tiempo para una cosa: visitar una librería (porque ésas las cierran a las once). Aunque prácticamente ya puedes encontrar cualquier libro en Amazon, visitar librerías me sigue pareciendo una parada obligada. Son lugares místicos, con una magia que, al menos por ahora, no tienen las páginas de internet.

Esa noche, pese a estar en el intento más incómodo de cama, dormí bien.

La premisa del viaje fue el poco tiempo para todo. Lo que nos hacía correr y priorizar algunas cosas por otras. Y quizá fueron las elecciones en Los Ángeles lo que no me dejó disfrutar la ciudad. Elegimos, sobre todo, puntos turísticos, y la mayoría me parecieron llenos y desgastados. Creo que verlos una y otra vez en películas, series y fotos, le ha quitado magia, al menos para mí. La ciudad debe tener muchos encantos, sólo que esta vez yo no los pude encontrar. Aunque por supuesto que hubo maravillas: la instalación Urban Light y la tienda de Funko (soy un nerd sin remedio).

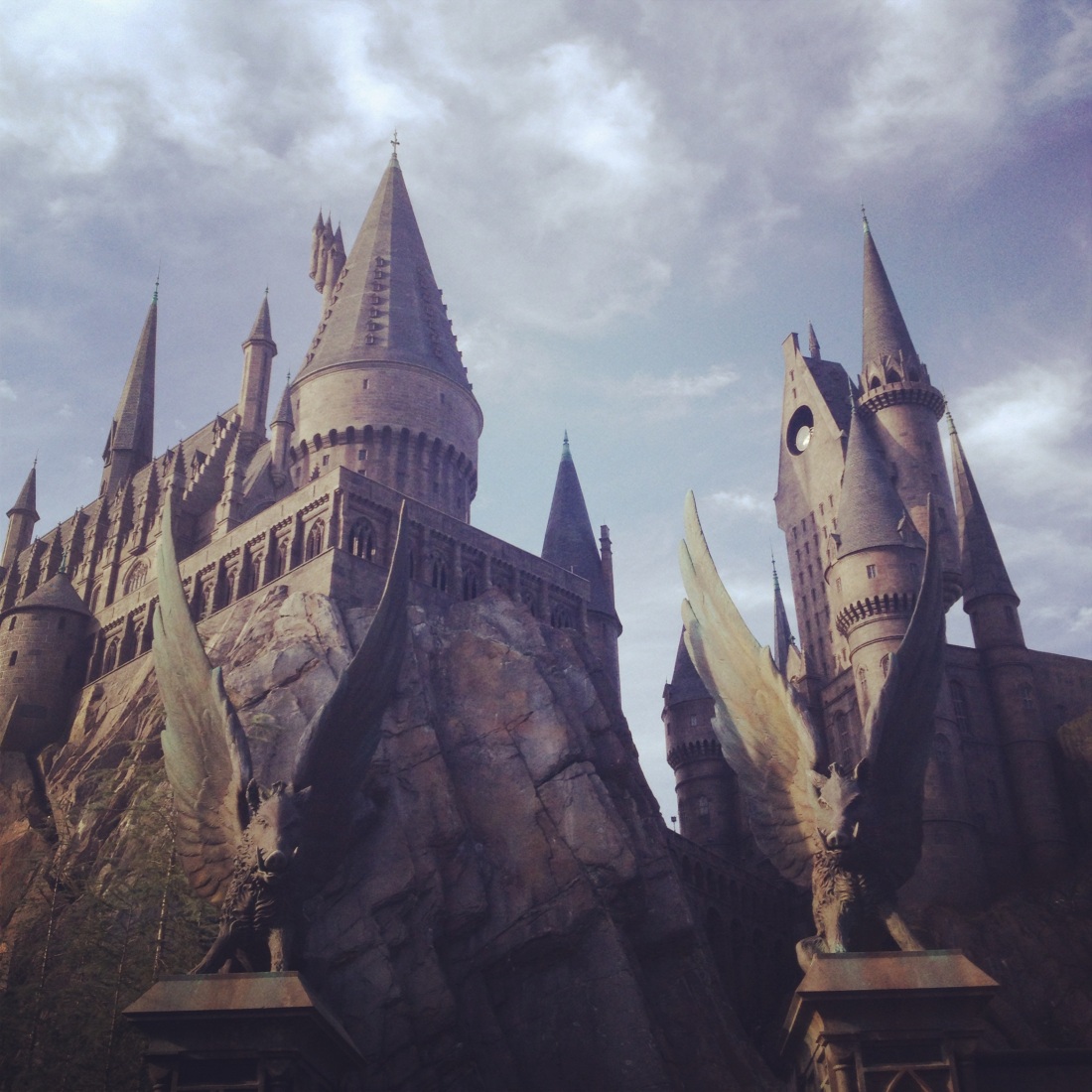

Lo interesante de esta tienda es el espacio en sí, no tanto lo que puedes encontrar (prácticamente tienen lo mismo que cualquier tienda). Es un homenaje a la cultura nerd: Harry Potter, Juego de Tronos, Disney, Marvel… Le di a la tienda varias vueltas y me parecía que cada vez encontraba un nuevo rincón. En el capitalismo, cuánta felicidad puede guardar una tienda.

En breve: Creo que en Los Ángeles me faltó tiempo.

Y para cambiar el año, fuimos a una sede de la felicidad: Disneyland. Estoy hecho de sus películas, así que pisar estos parques a mí me parece una auténtica celebración a lo que soy. Éste no lo conocía, pero sí el de Orlando y el de París, así que no necesitaba mapas: estaba en casa. Pudimos subirnos a pocos juegos, eran filas inmensas, pero es parte de la magia de estar ahí ese día. Antes de la medianoche, ya estábamos en la calle principal esperando la cuenta regresiva que pondría fin al 2019 y, justo antes de que empezara, la última canción fue «Into the Unknown». Y se convirtió en una puerta para recibir el 2020.

El año no empezó bien, eso sí. Como a la 1:30 de la mañana, en el último juego, mi mochila salió volando. Vaya cierre para esta aventura. Por suerte, pude recuperarla. Al final del día, los trabajadores hacen un recorrido por el juego y rescatan todos los objetos que cayeron. Por suerte para mí, sólo faltaba media hora para el cierre. Nunca más quiero saber nada de Indiana Jones.

El camino a San Diego fue tranquilo. Vimos poco de la ciudad porque el sol desaparece temprano en California durante el invierno. Pero vi el centro de convenciones y me prometí regresar un verano.

A la mañana siguiente, salimos muy temprano para cruzar la frontera a Tijuana y volver. Como a las dos, ya estaba en casa.